旧正月のやってきます2月は2月2日の満月と、2月17日の旧正月の新月の日の二回になります。 時間は、それぞれ朝の9時半からと夜の8時半からになります。

先月は昨年の大晦日にガーヤトリ・マントラ108回詠唱した流れで、ヴェーダの吟唱で整えてから、瞑想に入りました。 満月の日にはシャンティ・マントラとして知られるもの、新月の日は『完全な身体』として知られるマントラの最初の2節を吟唱してから瞑想に入りました。

参加された方から、次のようなコメントをいただきました。

『3年前に坐骨神経痛の痛みで苦しんでいる時ヴェーダの音を聞いて2日目で痺れが取れ3日目で痛みが消えました。ヴェーダの音には「人間の整理を整える働きがある」を体験致しました』

今月もグループでの瞑想を通して、深い真我との結びつきを強めていきたいと思います。

参加は無料でこういう瞑想法でなければ駄目、というようなことはありませんので、ご自身の静坐、瞑想や坐禅などでご参加ください。

開始3分ほど前から入室いただけます。

以下のリンクよりお気軽にご参加ください。

+++++++++++

2026年2月17日 09:30 AM 大阪、札幌、東京

https://us02web.zoom.us/j/84889313756

ミーティング ID: 848 8931 3756

+++++++++++

2026年2月17日 09:30 AM 大阪、札幌、東京

https://us02web.zoom.us/j/84889313756

ミーティング ID: 848 8931 3756

+++++++++++

終了した瞑想会のリンクは消去してあります

新年を迎えます1月は1月3日の満月と、1月18日の新月前日の二回になります。 時間は、それぞれ朝の9時半からと夜の8時半からになります。

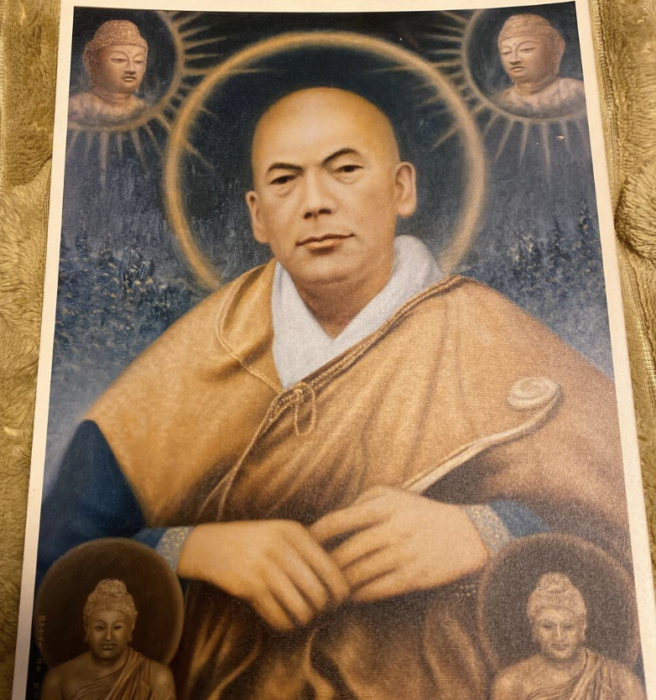

前回の満月の日は、知る人ぞ知る弁栄上人(べんねいしょうにん)が少年の日に杉木立の向こうに沈む夕陽の中に阿弥陀仏を観た原体験と、その後の生涯を簡単にお話しさせていただきました。 当番が弁栄上人を知ったきっかけは、山本空外師をお訪ねした際に師と仰ぎ、お仏壇の横に小さな肖像写真が置かれてあったことでした。

まさに現代の空也上人とも言われ、各地を放浪された弁栄上人は、信仰とは人を説得する力でなく、人を安心させる静けさであることを体現された方だったそうです。

また、冬至の日と重なった新月の日の瞑想会では、国連が12月21日を国際瞑想デーとしたことを紹介させていただきました。

今月もグループでの瞑想を通して、深い真我との結びつきを強めていきたいと思います。

参加は無料でこういう瞑想法でなければ駄目、というようなことはありませんので、ご自身の静坐、瞑想や坐禅などでご参加ください。

開始3分ほど前から入室いただけます。

以下のリンクよりお気軽にご参加ください。

+++++++++++

終了した瞑想会のリンクは削除しました。

大晦日の31日、午後8時半よりオンライン静坐・瞑想の後、暗闇から私たちを解き放ち、啓発の光へと導く『ガーヤトリ・マントラ』を108回唱和して、新年を迎えたいと思います。 瞑想と合わせて全部で1時間ほどになります。

申し込みもありませんので、画面最下部のリンクからお気軽にご参加ください。

ジョーティッシュ占星術では、12の星座と12の部屋を9つの惑星で観ていきます。 12×9=108です。 また、最も重視される月宿(ナクシャトラ)は27ありますが、その中はさらに4つの部屋(パーダ)に分割されます。 27×4=108です。 108という数字は、宇宙を網羅するマジックナンバーです。

また、アーユルヴェーダでは、身体の中のナディと呼ばれるエネルギーのツボが108箇所あって、心臓のチャクラに集結している、とも言われています。

その他にも太陽の直径のちょうど108倍が、太陽と地球の間の距離であることも指摘されています。

108のビーズの数珠(マーラ)をお持ちの方は、それを繰りながら108回を数えていただけます。

通常ガーヤトリ・マントラは3回、9回、27回、108回と詠唱されます。 3の倍数なのは、物質界、精神界、天界(ブール、ブワッ、スワハー)の3つの実相全てから闇を取り除くからです。

当日は画面にガーヤトリマントラの文面を表示しますので、知らない方でも唱和していただけます。 音が大事なので、本来はサンスクリット語の発音記号で表記すべきところですが、便宜的にカタカナで表示します。 単語での区切りでなく、発音する時の流れを重視した表記にしています。 また、抑揚は当番が自分の師匠から習ったものになります。

+++(ガーヤトリ・マントラ:リグヴェーダ=3.62.10)+++

オーム ブール ブワッ スワハー

タットサービトルワー レーニャム

バルゴー デーバッシャ ディーマヒ

ディヨーヨーナ プラチョーダヤート

++++++++++++++++++++++++

終了したので、リンクは消去しました

++++++++++++++++++++++++

今月は12月5日の満月と、12月20日の新月の二回になります。 時間は、それぞれ朝の9時半からと夜の8時半からになります。

前回の満月の日は、合気道の創設者である植芝盛平翁の『体が黄金色の光に包まれた』覚醒の体験を辿ってみました。

また、新月の日には冬のアーユルヴェーダの過ごし方の知恵のお話で、チャワンプラシュナという50種以上のハーブ類で作られるラサヤナを手作りしているビデオを観ていただきました。

今月もグループでの瞑想を通して、深い真我との結びつきを強めていきたいと思います。

参加は無料でこういう瞑想法でなければ駄目、というようなことはありませんので、ご自身の静坐、瞑想や坐禅などでご参加ください。

開始3分ほど前から入室いただけます。

以下のリンクよりお気軽にご参加ください。

++++++++++++++

2025年12月20日 09:30 AM 大阪、札幌、東京

https://us02web.zoom.us/j/82610329760

ミーティング ID: 826 1032 9760

++++++++++++++

2025年12月20日 08:30 PM 大阪、札幌、東京

https://us02web.zoom.us/j/89212464271

ミーティング ID: 892 1246 4271

++++++++++++++

終了した瞑想会のリンクは消去しています。

今月は11月5日の満月と、11月20日の新月の二回になります。 時間は、それぞれ朝の9時半からと夜の8時半からになります。

冬の入り口にきている11月20日の回では、アーユルヴェーダの推奨する冬の過ごし方をおさらいしたいと思います。

前回は、世界的なヒーリングメソッドの一つとして有名な霊気の創始者として知られる臼井甕男師の覚醒の体験を調べてみました。

今月もグループでの瞑想を通して、深い真我との結びつきを強めていきたいと思います。

参加は無料でこういう瞑想法でなければ駄目、というようなことはありませんので、ご自身の静坐、瞑想や坐禅などでご参加ください。

開始3分ほど前から入室いただけます。

以下のリンクよりお気軽にご参加ください。

++++++++++++++

終了したオンライン瞑想会のリンクは消去しています。

今月は10月7日の満月と、10月21日の新月の二回になります。 時間は、それぞれ朝の9時半からと夜の8時半からになります。

前回はパラマハンサ・ヨーガナンダの生涯や教えの一部を有名な『或るヨギの自叙伝』(原題:”Autobiography of a Yogi”)の一節を引用して振り返りました。

今月もグループでの瞑想を通して、深い真我との結びつきを強めるきっかけになればと思います。

参加は無料でこういう瞑想法でなければ駄目、というようなことはありませんので、ご自身の静坐、瞑想や坐禅などでご参加ください。

開始3分ほど前から入室いただけます。

以下のリンクよりお気軽にご参加ください。

+++++++++++

終了しました瞑想会のリンクは消去しています。

今月は9月9日と、9月21日の新月の二回になります。 時間は、それぞれ朝の9時半からと夜の8時半からになります。

最初の9月9日は満月から2日後と今月だけ変則になります。

前回は後天的サヴァン症候群のケースと私たちの意識の気づきのきっかけとのパラレルを考えてみました。

今月もグループでの瞑想を通して、深い真我との結びつきを強めるきっかけになればと思います。

参加は無料でこういう瞑想法でなければ駄目、というようなことはありませんので、ご自身の静坐、瞑想や坐禅などでご参加ください。

開始3分ほど前から入室いただけます。

以下のリンクよりお気軽にご参加ください。

+++++++++++

2025年9月21日 08:30 PM 大阪、札幌、東京

https://us02web.zoom.us/j/84858576998

ミーティング ID: 848 5857 6998

+++++++++++

終了しました瞑想会のリンクは消去しました。

今月は8月9日の満月と、8月22日の新月の二回になります。 時間はそれぞれ朝の9時半からと夜の8時半からになります。

先月は3日間の不食の明け方の赤子の声に悟りを得た一燈園の西田天香さんと、ひたすら南無阿弥陀仏をひたすら唱えて覚醒された山本空外上人それぞれの人生体験をなぞってみました。

今月もそんな体験を味わってみたいと思います。

新月や満月の日には私たちのストレス解消が特に起こりやすい日になるので、深い真我との結びつきを強めると良いので、これらの日にグループでの瞑想会を企画しています。

参加は無料でこういう瞑想法でなければ駄目、というようなことはありませんので、ご自身の瞑想や坐禅などでご参加ください。

開始3分ほど前から入室いただけます。

以下のリンクよりお気軽にご参加ください。

++++++++++++++

終了したオンライン瞑想会のリンクは消去してあります。

今月は7月11日の満月と、7月26日の新月の二回になります。 時間はそれぞれ朝の9時半からと夜の8時半からになります。

先月は自然農の福岡正信さんとバックミンスター・フラーそれぞれの人生を根本から変えた覚醒体験をなぞってみました。

今月もそんな体験を味わってみたいと思います。

新月や満月の日には私たちのストレス解消が特に起こりやすい日になるので、深い真我との結びつきを強めると良いので、これらの日にグループでの瞑想会を企画しています。

参加は無料でこういう瞑想法でなければ駄目、というようなことはありませんので、ご自身の瞑想や坐禅などでご参加ください。

開始3分ほど前から入室いただけます。

以下のリンクよりお気軽にご参加ください。

++++++++++++++

7月の瞑想会は終了したので、リンクは消去しました。

今月は6月11日の満月と、6月25日の新月の二回になります。 時間はそれぞれ朝の9時半からと夜の8時半からになります。

今月のミニトークのお題は、新しいローマ法王が誕生したこともあり、歴史上で大いなる覚醒の体験をしたカトリックの方々の体験に至る過程を俯瞰してみたいと思います。

前回はアッシジの聖フランシスの生涯に想いを馳せました。

また、このサイト上のリンクをクリックしても参加できない不具合があるようで、その場合はご連絡ください。 Zoomのリンクを直接お知らせします。

それぞれ一日二回予定され、午前は9時半スタートで、夜は8時半スタートになります。

新月や満月の日には私たちのストレス解消が特に起こりやすい日になるので、深い真我との結びつきを強めると良いので、これらの日にグループでの瞑想会を企画しています。

参加は無料で、瞑想や静坐の流派のようなこともありませんので、ご自身の方法で以下のリンクからご参加いただけます。 申し込みも不要になっています。

なお、開始時間の3分ほど前から入室していただけます。

+++++++++++

Zoom オンライン瞑想ミーティング

時刻: 2025年6月11日 09:30 AM 大阪、札幌、東京

https://us02web.zoom.us/j/81476537178

ミーティング ID: 814 7653 7178

+++++++++++

Zoom オンライン瞑想ミーティング

時刻: 2025年6月11日 08:30 PM 大阪、札幌、東京

https://us02web.zoom.us/j/81371809625

ミーティング ID: 813 7180 9625

+++++++++++

Zoom オンライン瞑想ミーティング

時刻: 2025年6月25日 09:30 AM 大阪、札幌、東京

https://us02web.zoom.us/j/82576461809

ミーティング ID: 825 7646 1809

+++++++++++

Zoom オンライン瞑想ミーティング

時刻: 2025年6月25日 08:30 PM 大阪、札幌、東京

https://us02web.zoom.us/j/84761096305

ミーティング ID: 847 6109 6305

+++++++++++

今月は新月・満月・新月と3回のオンライン瞑想会となります。 それぞれ一日二回予定し、朝は9時半スタートで、夜は8時半スタートになります。

大晦日の31日が新月に当たりますので、オンライン瞑想会の後、暗闇から私たちを解き放ち、啓発の光へと導く『ガーヤトリ・マントラ』を108回唱和して、新年を迎えたいと思います。

ジョーティッシュ占星術では、12の星座と12の部屋を9つの惑星で観ていきます。 12×9=108です。 また、最も重視される月宿(ナクシャトラ)は27ありますが、その中はさらに4つの部屋(パーダ)に分割されます。 27×4=108です。 108という数字は、宇宙を網羅しているのです。

通常ガーヤトリ・マントラは3回、9回、27回、108回と詠唱されます。 3の倍数なのは、物質界、精神界、天界(ブール、ブワッ、スワハー)の3つの実相全てから闇を取り除くからです。

当日は画面にガーヤトリマントラの文面を表示しますので、知らない方でも唱和していただけます。 音が大事なので、本来はサンスクリット語の発音記号で表記すべきところですが、便宜的にカタカナで表示します。 単語での区切りでなく、発音する時の流れを重視した表記にしています。 また、抑揚は当番が自分の師匠から習ったものになります。

+++(ガーヤトリ・マントラ:リグヴェーダ=3.62.10)+++

オーム ブール ブワッ スワハー

タットサービトルワー レーニャム

バルゴー デーバッシャ ディーマヒ

ディヨーヨーナ プラチョーダヤート

++++++++++++++++++++++++

12月1日と15日及び31日のオンライン瞑想会は終了しましたので、リンクを消去しました。

今日はアーユルヴェーダの神様と言われるダンヴァンタリの誕生日に当たります。

そのアーユルヴェーダ医療の医師はヴァイジャと呼ばれますが、そこにアシュタ・ヴァイジャと呼ばれる医師がいることを知ったのは、今から11年前の2013年にガンジス川とヤムナ川が合流するアラハバード(2018年にプラヤーグラージと町の名前が変更されました)にて行われていたクンバメーラの祭典の最中のことでした。

インド中からグルや修行者が集まり、各地からの巡礼者も含めて数百万人が約1ヶ月間にわたって、2つの川の合流点(これに想像のサラスワティ川を含めて3つの川の合流点)にて、自炊をしながら沐浴を続けます。

この期間中でもガンジス川によるカルマの浄化力が最もパワフルになると言われた2013年2月の新月の日には、なんと1日で3000万人もの人が、これらの川の合流地点にて沐浴しています!

当番も一緒に同行した現地の人たちに促され、訳のわからないままに、川幅1km以上はあろうかという真ん中まで船で漕ぎ出し、深いかと思いきや、なんと中洲のように足がつく場所に連れられて、教わった作法で沐浴したものでした。

さて、その祭典の最中にビートルズの師匠として知られるマハリシという方が、数年前にお亡くなりになって荼毘にふされた場所に記念館が建設され、開所式が行われていました。

その式典の主賓は、当時の北のシャンカラチャリヤで齢90歳のスワミ・スワルーパナンダ・サラスワティという方でした。 この方はグルデブの愛称で知られるシャンカラチャリヤ・ブラーマナンダ・サラスワティ師の直接のお弟子さんの一人でもありました。

因みにシャンカラチャリヤというのは、8世紀のヴェダンタ哲学の巨匠アディ・シャンカラがその教えを将来世代にまで絶えぬよう、インドの東西南北4ヶ所に設けた教えの殿堂の貫主の立場の人を指します。 北の殿堂の初代はアディ・シャンカラの4大弟子の一人で、ひたすら師匠への献身の念で啓発の光に出会ったトータカ・アチャリヤです。

日本では天台宗などで千日回峰行を達成した修行者を阿闍梨(あじゃり)と呼ぶそうですが、その呼び方は、『アチャリヤ』に当てられた漢字を日本の音読みしたものになります。

そんな大僧正の北のシャンカラチャリヤが主賓とあっては、到着されないことには、式典は始まりません。 我々は日の出の頃に沐浴した後、歩いて式典会場に9時過ぎには到着していました。 それから待つことしばし。 ところが、いつまでたっても主賓は登場なさいません。

そのうち、突然空が暗くなり大雨が降り出しました。 雨宿りするところもなく、ずぶ濡れになり寒さに震えながらひたすら待ちます。 12時も過ぎました。 周囲に食べ物屋などないので、120人ほどの参加者は朝から何も食べてない人がほとんどで、皆一様に空腹です。

それでもいつしか雨も止み、並べられた折りたたみの金属椅子に座っていると、前の列にいた米国からと思しき女性が、隣に座っているインドの人を周囲に『こちらがアシュタヴァイジャの何々さんです』と紹介している声が耳に入ってきたのでした。

ヴァイジャがアーユルヴェーダの医師のことであるくらいは知ってはいたものの、アシュタ・ヴァイジャって何だ? 聞いたことのない言葉ながら、なぜか耳に残りました。

そうこうしているうちに主賓のシャンカラチャリヤがついに到着されました! 時計の針は午後3時を回っていました。

放送局の中継車のようなマイクロバスからシャンカラチャリヤが降りられる直前には、演壇までの間にサッと赤い絨毯が敷き詰められます。 そしてお付きの弟子が広げる大きな傘の下をゆっくりと、歩いて来られ、厳かに主賓の挨拶が始まったのでした。

その当時、当番は南インドのハイデラバードという町にあるアーユルヴェーダクリニックに毎年通い、パンチャカルマなる施術を受けるようになって数年が経っていましたが、 意味不明のアシュタ・ヴァイジャなる言葉が頭の片隅に残っていました。

そんな折、そのクリニックで出会ったドイツ人の方から耳寄りな情報を得たのでした。 南インドのケララ州に凄いアーユルヴェーダの医師が2人いるよ、というものでした。

そこでそのうちのお一人の医師のクリニックに予約することがかない、翌年の2014年に診察を受け、3週間のトリートメントを受けることができました。 その医師は、ドクターナンビ(Ashtavaidya Alathiyoor Narayan Nambi)という方で、その時初めてアシュタヴァイジャでもあることを知ったのでした。

それがきっかけで、初めてアシュタヴァイジャなる伝統の何たるかの一端が垣間見えてきたのでした。

*アシュタヴァイジャの伝統:

アーユルヴェーダの医師は、ヴァイジャ(Vaidya)と呼ばれ、インドでは5年半の医学大学を卒業してBAMS(Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery)という学位を取得することで、医師としての活動を許されています。

そのヴァイジャはインド国内で約18万人もいます。 これはインドの医師全体(ほとんどが西洋医)の2割強に当たります。

その中でもインド最南端でアラビア海に面したケララ州は、インドの中でも最もアーユルヴェーダが温存され、その伝統が色濃く残っている土地柄と言われています。

そのようなケララ州で今から270年ほど前に、マルタンダ・ヴァルマ(Marthanda Varma)というマハラジャ(封建時代の大名のような存在)が現れました。 彼の統治していたTravancoreという藩主国(江戸時代の藩のようなもの)には、18の地域がありました。

彼はアーユルヴェーダの4大テキストの一つである『アシュタンガ・リダヤム』(8分野・編纂本)をヤシの葉っぱに書き写したコピー本を19部作らせ、1部を手元に置き、残りの18部を各地域の住人の健康を守る役目を与えた18の家族に分け与えました。

その18家族こそが、アシュタ・ヴァイジャと呼ばれ、自分の担当地域の人々の健康を守る任務を代々担ってきました。 そのヤシの葉っぱを閉じた写本は、代々家宝として、日々その章句の暗喩が日課となっているそうです。

それから270年ほどが経ち、ケララ州に約25,000人いるアーユルヴェーダの医師の中で、現在ではアシュタヴァイジャ家は、最初の18家族が5家族に減ってしまいました。

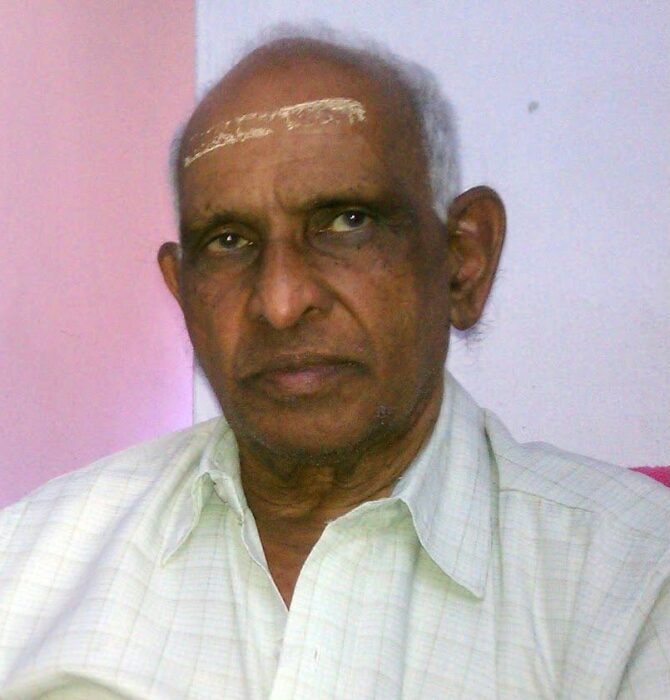

受診させていただけたドクターナンビは、その5家族の一人だった訳です。 因みにアシュタヴァイジャ・ナンビはその翌年の2015年10月21日に鬼籍に入られました。

ドクター・ナンビの診察を受けた翌2015年には、ドイツ人が教えてくれたもう一人のドクタームースのところを尋ね、やはり3週間の施術を受けさせていただきました。

そうしたところ、そのドクター・ヴィヴェカラン・ムースもアシュタヴァイジャの5家族の一つであることがわかったのでした。

さらに、そのドクタームースに息子さんがいるのですが、その方こそ2年前にアラハバードの式典で当番の前の列に座って、『こちらがアシュタヴァイジャの誰それです』と紹介を受けていたドクター・レビ本人その人でした。

なお、ケララ州にはアシュタヴァイジャの家族が運営されているアーユルヴェーダ博物館があります。 これまでの数千年に及ぶアーユルヴェーダの歴史を俯瞰した15分の映画に始まり、古代からの施術の様子や、アシュタヴァイジャの伝統の一旦を簡潔に閲覧することができます。

Copyright (C) Tenkuan All Rights Reserved.